死诸葛吓走生仲达司马懿是怎么打赢襄平之战(为什么说鲜卑慕容的崛起和他有关?)

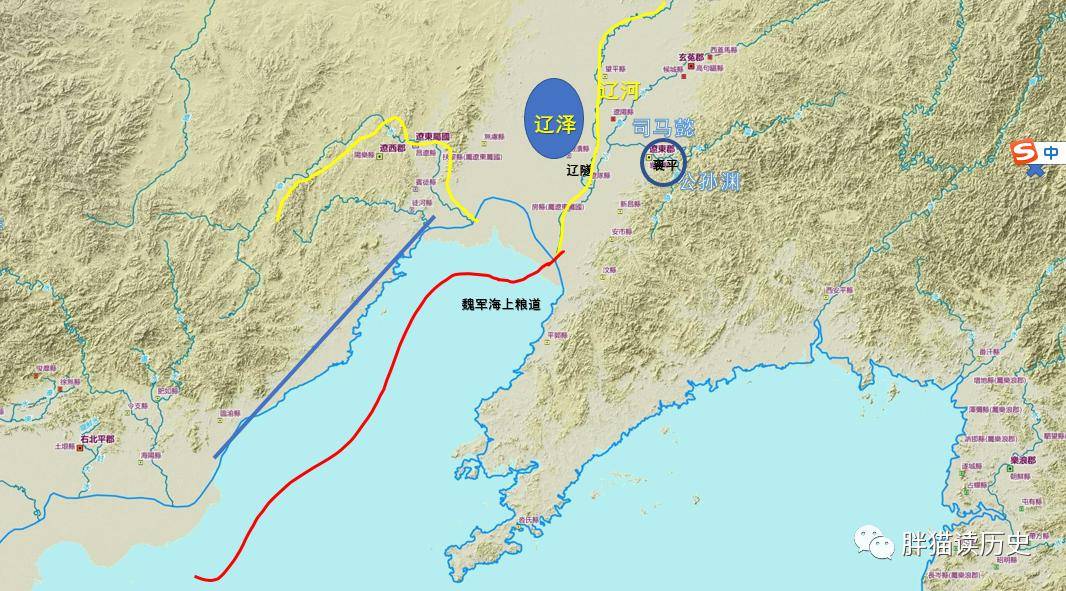

在卑衍遭遇惨败后,他带领残兵撤入襄平城与公孙渊共同死守。司马懿紧随其后,围绕襄平城开挖堑壕,似乎准备进行长期的围困作战(进军至城下,开始挖掘围堑)。然而,公孙渊放弃了对辽隧的防守,这一决策让他陷入了战略上的极度被动。

1、辽隧一旦坚守,就能与襄平城形成呼应,两者相互支援。如果魏军攻打襄平,辽隧的守军可从后方发起攻击,给魏军造成极大的压力。

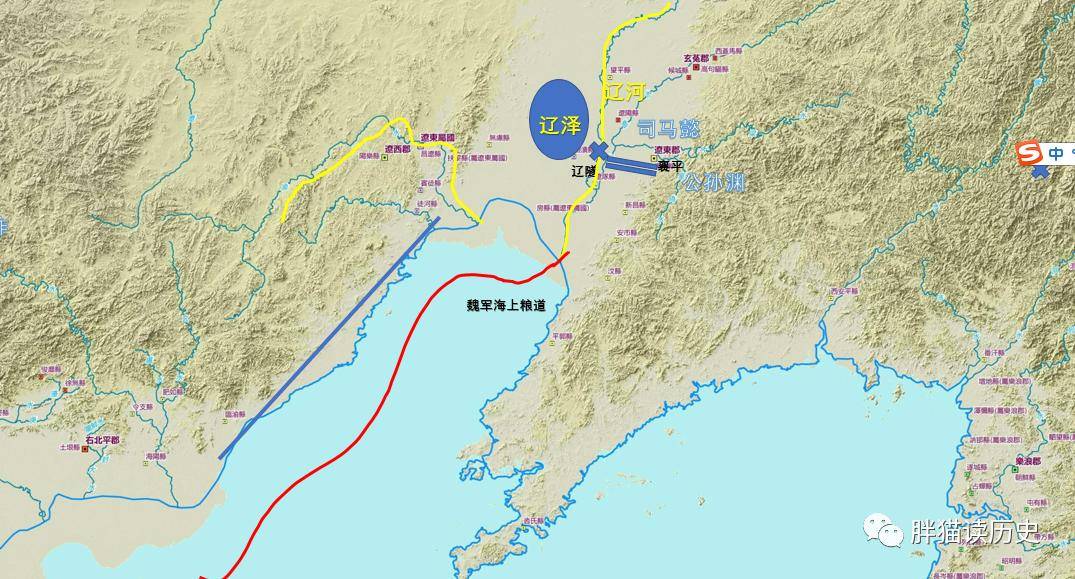

2、魏军通过青州海路运输粮草,必经辽隧,而辽隧的防守可以直接威胁到魏军的粮道,若守住辽隧,魏军将陷入困境。

司马懿看到公孙渊放弃了辽隧后,顿时无后顾之忧,迅速调整战略,开始全面围攻襄平。没过多久,辽东地区开始连续降下暴雨,襄平城外地势平坦,雨水将土地浸泡,水深达数尺,魏军的营盘也被水淹没,士兵们饱受水灾之苦,许多将士提议移营(因大水漫溢,营地被水淹,三军恐惧,纷纷提出要迁移营地)。回想毌丘俭当年因暴雨而轻易撤兵,司马懿吸取了经验,坚决不同意移营的建议。于是他下令严惩提出迁营的张静,将其斩首,这一举措让全军上下再无异议(帝命:军中若敢提迁营之事者,斩。都督令史张静犯令,斩之,军心安定)。

城中的守军看到魏军被大水困住,便以为魏军会像之前一样因水灾撤退。守军因此松懈下来,甚至开始外出放牧和砍柴(敌人因水阻挡而放松警惕,樵夫和牧民悠然自得)。面对这种情况,魏军将士怒火中烧,打算去掠夺这些放松警惕的辽东军。然而,司马懿并没有同意这个计划(众将欲趁机出击,但司马懿坚持不同意)。众将都感到疑惑:司马懿在往常的战斗中,总是行军如风,急攻如火,为何此次围城却显得如此缓慢?

司马懿的得力助手陈圭不禁提出疑问:“当年攻上庸,魏军昼夜不停,八部并进,才用了十天便破城斩敌。而如今从遥远的地方赶来,反倒迟缓,这实在让我困惑。”当年,魏军可是昼夜不停地进攻,为何这次围攻反而显得拖延了?

司马懿耐心解释道:“孟达的军队人少,粮食供给不足,维持不了太久;而我们兵力远超敌人,粮草充足,完全有能力与敌军长期对峙。这一仗,我们不急于求成,关键在于通过时间消耗敌人的战力。”司马懿的战略焦点明确:“敌人的兵力远不如我,粮草缺乏,而我们粮草充盈,只需耐心等待,敌人必定自乱阵脚。”

从出兵的那一刻起,司马懿便清楚地知道公孙渊不可能在正面作战中占上风。魏军的野战能力,除去蜀军丞相的亲自指挥外,放眼整个三国都堪称最强。唯一让司马懿担心的,是公孙渊如果选择逃跑进行游击战,那将是难以根除的顽疾(司马懿原本不担心敌人正面进攻,反而担心敌人四散逃跑,变成游击队,给魏军带来更大的困扰)。

面对大雨和敌人的人数优势,公孙渊尽管面临饥饿,却依旧不愿投降。在此时,司马懿心生一计,决定稳住敌人,而不是轻易出击,因为让敌人认为他们有希望逃脱,反而能达到更加有效的消耗敌军的目的(敌人因雨而人数众多,尽管饥困,却不肯束手待毙,我们需要给他们足够的时间和空间,才能彻底削弱他们的意志)。

司马懿深知,战争的核心在于变化与适应,每一场战斗都需要根据形势灵活应变,这才是名将的真正素质。

与此同时,洛阳的朝廷得知远征军遭遇大雨后,朝臣纷纷上奏请求撤兵,要求召回司马懿(朝廷因魏军遇雨而请求召回司马懿)。然而,曹叡对司马懿充满信心,他坚信,擒拿公孙渊不过是时间问题(司马懿临危不乱,计日可擒)。

与毌丘俭相比,曹叡在战争中的决策更依赖于司马懿的判断,因为司马懿在历史上几乎没有遭遇过失败,除了在蜀汉第五次北伐时不幸败给丞相。这也为他日后在政变中提供了强有力的支持,其他人愿意跟随司马懿,信任他从不失败。

虽然大雨给魏军带来了不便,但青州的海路粮船借着水位上涨迅速赶到,粮草运输变得更加顺畅。而此时,公孙渊的粮草逐渐告急,饥饿成为他军的最大困扰。

一个月的大雨终于停歇,水位渐渐退去,司马懿决定发动总攻(经过长时间的降雨,水势逐渐减退,雨停后,魏军合围襄平)。魏军发动了多种攻城手段,昼夜不停地强攻,使用土山、地道、攻城器械、箭石等多重手段对城池进行猛烈攻击。

由于城内粮草耗尽,加之外部的强攻,辽东军的士气已经崩溃。大将杨祚等纷纷出城投降(城内粮尽,死亡的士兵越来越多,杨祚等将领投降)。公孙渊见大势已去,派遣王建和柳甫前来请求解除围困,司马懿则斩杀使者,并发布檄文严厉回绝(公孙渊派使者王建、柳甫求和,司马懿拒绝并斩杀使者,发布威严檄文)。他再次拒绝了卫演送人质的请求,告诫公孙渊:“战争没有讨价还价的余地,敌人不愿束手就擒,那就只能面临死亡或投降。”

公孙渊清楚自己无路可走,决定从城南突围,然而司马懿纵兵出击,迅速击破其突围的队伍,最终斩杀了公孙渊(公孙渊试图自城南突围,但被司马懿击败,最终被杀)。

失去主帅的辽东军迅速瓦解,襄平城也随之被攻陷。司马懿进入城中后,命令屠杀15岁以上的男性,死者超过七千人,尸体被收集并堆砌成京观。所有被公孙渊任命的公卿也被斩首,包括将军毕盛在内的二千多人(城内男子15岁以上被杀,尸体堆积成京观,伪公卿及将军等皆伏诛)。

辽东地区由于道路艰难,加之辽泽阻隔,和中原的联系一向脆弱,地理上的割裂使得该地自古有着强烈的离心力。司马懿的屠城之举,正是为了彻底消除辽东自立的可能性,确保魏国的边疆安稳。

不过,司马懿的手段虽然果断,但却过于残酷。仅仅屠城还不够,他更采取了彻底切断辽东反叛的措施。公孙渊的覆灭,使得魏国收获了四万多户民众,三十多万人口(共收编百姓四万户,人口三十余万)。他将这些民众迁移至中原,为了彻底削弱辽东的反叛潜力,司马懿在景初三年和正始元年两次强行将辽东的民众迁往齐郡,以确保其再无反叛的力量。

这一举措虽然消除了辽东反叛的可能性,却也导致了魏国东北边疆实力的持续衰退,为后来的鲜卑、慕容氏等民族崛起提供了条件。司马懿在这个过程中发挥了巨大影响,深刻改变了辽东的未来。返回搜狐,查看更多